poèmes classiques

+6

davidof

sandrine jillou

Najat

Valerie-M-kaya

Rita-kazem

magda

10 participants

Page 5 sur 8

Page 5 sur 8 •  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

poèmes classiques

poèmes classiques

Rappel du premier message :

poèmes classiques

Chant royal de la plus belle qui jamais fut au monde

Anges, Trônes et Dominations,

Principaultés, Archanges,

Chérubins,

Inclinez-vous aux basses régions

Avec Vertus, Potestés,

Seraphins,

Transvolitez des haults cieux cristalins

Pour decorer la

triumphante entrée

Et la très digne naissance adorée,

Le saint concept

par mysteres tres haults

De celle Vierge, ou toute grace abonde,

Decretee par dits imperiaulx

La plus belle qui jamais fut au

monde.

Faites sermons et predications,

Carmes devots, Cordeliers,

Augustins ;

Du saint concept portez relations,

Caldeyens, Hebrieux et

Latins ;

Roumains, chantez sur les monts palatins

Que Jouachim Saincte

Anne a rencontree,

Et que par eulx nous est administree

Ceste Vierge

sans amours conjugaulx

Que Dieu crea de plaisance feconde,

Sans poinct

sentir vices originaulx,

La plus belle qui jamais fut au monde.

Ses

honnestes belles receptions

D'ame et de corps aux beaux lieux

intestins

Ont transcendé toutes conceptions

Personnelles, par mysteres

divins.

Car pour nourrir Jhésus de ses doulx seins

Dieu l'a toujours sans

maculle monstree,

La déclarant par droit et loi oultree :

Toute belle

pour le tout beau des beaux,

Toute clère, necte, pudique et monde,

Toute

pure par dessus tous vesseaulx,

La plus belle qui jamais fut au

monde.

Muses, venez en jubilations

Et transmigrez vos ruisseaulx

cristalins,

Viens, Aurora, par lucidations,

En precursant les beaux jours

matutins ;

Viens, Orpheus, sonner harpe et clarins,

Viens, Amphion, de la

belle contree,

Viens, Musique, plaisamment acoustrée,

Viens, Royne

Hester, parée de joyaulx,

Venez, Judith, Rachel et Florimonde,

Accompagnez par honneurs spéciaulx

La plus belle qui jamais fut au

monde.

Tres doulx zephirs, par sibilations

Semez partout roses et

roumarins,

Nimphes, lessez vos inundations,

Lieux stigieulx et carybdes

marins ;

Sonnez des cors, violes, tabourins ;

Que ma maistresse, la Vierge

honnoree

Soit de chacun en tous lieux decoree

Viens, Apolo, jouer des

chalumeaux,

Sonne, Panna, si hault que tout redonde,

Collaudez tous en

termes generaulx

La plus belle qui jamais fut au monde.

Esprits

devotz, fidelles et loyaulx,

En paradis beaux manoirs et chasteaux,

Au

plaisir Dieu, la Vierge pour nous fonde

Ou la verrez en ses palais

royaulx,

La plus belle qui jamais fut au monde.

poèmes classiques

- Catherine d' AMBOISE

(?-1550)

Chant royal de la plus belle qui jamais fut au monde

Anges, Trônes et Dominations,

Principaultés, Archanges,

Chérubins,

Inclinez-vous aux basses régions

Avec Vertus, Potestés,

Seraphins,

Transvolitez des haults cieux cristalins

Pour decorer la

triumphante entrée

Et la très digne naissance adorée,

Le saint concept

par mysteres tres haults

De celle Vierge, ou toute grace abonde,

Decretee par dits imperiaulx

La plus belle qui jamais fut au

monde.

Faites sermons et predications,

Carmes devots, Cordeliers,

Augustins ;

Du saint concept portez relations,

Caldeyens, Hebrieux et

Latins ;

Roumains, chantez sur les monts palatins

Que Jouachim Saincte

Anne a rencontree,

Et que par eulx nous est administree

Ceste Vierge

sans amours conjugaulx

Que Dieu crea de plaisance feconde,

Sans poinct

sentir vices originaulx,

La plus belle qui jamais fut au monde.

Ses

honnestes belles receptions

D'ame et de corps aux beaux lieux

intestins

Ont transcendé toutes conceptions

Personnelles, par mysteres

divins.

Car pour nourrir Jhésus de ses doulx seins

Dieu l'a toujours sans

maculle monstree,

La déclarant par droit et loi oultree :

Toute belle

pour le tout beau des beaux,

Toute clère, necte, pudique et monde,

Toute

pure par dessus tous vesseaulx,

La plus belle qui jamais fut au

monde.

Muses, venez en jubilations

Et transmigrez vos ruisseaulx

cristalins,

Viens, Aurora, par lucidations,

En precursant les beaux jours

matutins ;

Viens, Orpheus, sonner harpe et clarins,

Viens, Amphion, de la

belle contree,

Viens, Musique, plaisamment acoustrée,

Viens, Royne

Hester, parée de joyaulx,

Venez, Judith, Rachel et Florimonde,

Accompagnez par honneurs spéciaulx

La plus belle qui jamais fut au

monde.

Tres doulx zephirs, par sibilations

Semez partout roses et

roumarins,

Nimphes, lessez vos inundations,

Lieux stigieulx et carybdes

marins ;

Sonnez des cors, violes, tabourins ;

Que ma maistresse, la Vierge

honnoree

Soit de chacun en tous lieux decoree

Viens, Apolo, jouer des

chalumeaux,

Sonne, Panna, si hault que tout redonde,

Collaudez tous en

termes generaulx

La plus belle qui jamais fut au monde.

Esprits

devotz, fidelles et loyaulx,

En paradis beaux manoirs et chasteaux,

Au

plaisir Dieu, la Vierge pour nous fonde

Ou la verrez en ses palais

royaulx,

La plus belle qui jamais fut au monde.

magda- Nombre de messages : 1253

Date d'inscription : 28/03/2010

DANS VOS YEUX De Gaston Couté

DANS VOS YEUX De Gaston Couté

DANS VOS YEUX

De Gaston Couté (1880-1911)

Dans vos yeux

J'ai lu l'aveu de votre âme

En caractères de flamme

Et je m'en suis allé joyeux

Bornant alors mon espace

Au coin d'horizon qui passe

Dans vos yeux.

Dans vos yeux

J'ai vu s'amasser l'ivresse

Et d'une longue caresse

J'ai clos vos grands cils soyeux.

Mais cette ivresse fut brève

Et s'envola comme un rêve

De vos yeux.

Dans vos yeux

Profonds comme des abîmes

J'ai souvent cherché des rimes

Aux lacs bleus et spacieux

Et comme en leurs eaux sereines

J'ai souvent noyé mes peines

Dans vos yeux.

Dans vos yeux

J'ai vu rouler bien des larmes

Qui m'ont mis dans les alarmes

Et m'ont rendu malheureux.

J'ai vu la trace des songes

Et tous vos petits mensonges

Dans vos yeux.

Dans vos yeux

Je ne vois rien à cette heure

Hors que l'Amour est un leurre

Et qu'il n'est plus sous les cieux

D'amante qui soit fidèle

A sa promesse... éternelle

Dans vos yeux.

De Gaston Couté (1880-1911)

Dans vos yeux

J'ai lu l'aveu de votre âme

En caractères de flamme

Et je m'en suis allé joyeux

Bornant alors mon espace

Au coin d'horizon qui passe

Dans vos yeux.

Dans vos yeux

J'ai vu s'amasser l'ivresse

Et d'une longue caresse

J'ai clos vos grands cils soyeux.

Mais cette ivresse fut brève

Et s'envola comme un rêve

De vos yeux.

Dans vos yeux

Profonds comme des abîmes

J'ai souvent cherché des rimes

Aux lacs bleus et spacieux

Et comme en leurs eaux sereines

J'ai souvent noyé mes peines

Dans vos yeux.

Dans vos yeux

J'ai vu rouler bien des larmes

Qui m'ont mis dans les alarmes

Et m'ont rendu malheureux.

J'ai vu la trace des songes

Et tous vos petits mensonges

Dans vos yeux.

Dans vos yeux

Je ne vois rien à cette heure

Hors que l'Amour est un leurre

Et qu'il n'est plus sous les cieux

D'amante qui soit fidèle

A sa promesse... éternelle

Dans vos yeux.

sandrine jillou- Nombre de messages : 1700

Date d'inscription : 08/10/2008

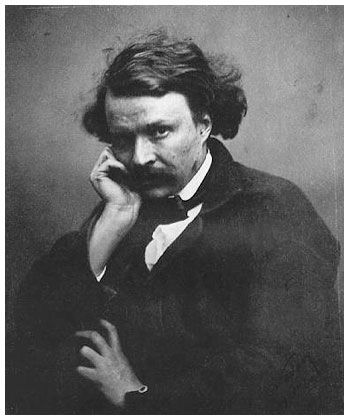

Le Corbeau: Edgar Allan Poe

Le Corbeau: Edgar Allan Poe

Le Corbeau

Edgar Allan Poe

Traduction de Charles Baudelaire

Une fois, sur le minuit lugubre, pendant que je méditais, faible

et fatigué, sur maint précieux et curieux volume d’une doctrine

oubliée, pendant que je donnais de la tête, presque assoupi, soudain il

se fit un tapotement, comme de quelqu’un frappant doucement, frappant à

la porte de ma chambre. « C’est quelque visiteur, – murmurai-je, – qui

frappe à la porte de ma chambre ; ce n’est que cela et rien de plus. »

Ah ! distinctement je me souviens que c’était dans le glacial décembre,

et chaque tison brodait à son tour le plancher du reflet de son agonie.

Ardemment je désirais le matin ; en vain m’étais-je efforcé de tirer de

mes livres un sursis à ma tristesse, ma tristesse pour ma Lénore

perdue, pour la précieuse et rayonnante fille que les anges nomment

Lénore, – et qu’ici on ne nommera jamais plus.

Et le soyeux, triste et vague bruissement des rideaux pourprés me

pénétrait, me remplissait de terreurs fantastiques, inconnues pour moi

jusqu’à ce jour ; si bien qu’enfin pour apaiser le battement de mon

cœur, je me dressai, répétant : « C’est quelque visiteur attardé

sollicitant l’entrée à la porte de ma chambre ; – c’est cela même, et

rien de plus. »

Mon âme en ce moment se sentit plus forte. N’hésitant donc pas plus

longtemps : « Monsieur, dis-je, ou madame, en vérité, j’implore votre

pardon ; mais le fait est que je sommeillais et vous êtes venu frapper

si doucement, si faiblement vous êtes venu frapper à la porte de ma

chambre, qu’à peine étais-je certain de vous avoir entendu. » Et alors

j’ouvris la porte toute grande ; – les ténèbres, et rien de plus.

Scrutant profondément ces ténèbres, je me tins longtemps plein

d’étonnement, de crainte, de doute, rêvant des rêves qu’aucun mortel

n’a jamais osé rêver ; mais le silence ne fut pas troublé, et

l’immobilité ne donna aucun signe, et le seul mot proféré fut un nom

chuchoté : « Lénore ! » – C’était moi qui le chuchotais, et un écho à

son tour murmura ce mot : « Lénore ! » Purement cela, et rien de plus.

Rentrant dans ma chambre, et sentant en moi toute mon âme incendiée,

j’entendis bientôt un coup un peu plus fort que le premier. « Sûrement,

– dis-je, – sûrement, il y a quelque chose aux jalousies de ma fenêtre

; voyons donc ce que c’est, et explorons ce mystère. Laissons mon cœur

se calmer un instant, et explorons ce mystère ; – c’est le vent, et

rien de plus. »

Je poussai alors le volet, et, avec un tumultueux battement d’ailes,

entra un majestueux corbeau digne des anciens jours. Il ne fit pas la

moindre révérence, il ne s’arrêta pas, il n’hésita pas une minute ;

mais avec la mine d’un lord ou d’une lady, il se percha au-dessus de la

porte de ma chambre ; il se percha sur un buste de Pallas juste

au-dessus de la porte de ma chambre ; – il se percha, s’installa, et

rien de plus.

Alors, cet oiseau d’ébène, par la gravité de son maintien et la

sévérité de sa physionomie, induisant ma triste imagination à sourire :

« Bien que ta tête, – lui dis-je, – soit sans huppe et sans cimier, tu

n’es certes pas un poltron, lugubre et ancien corbeau, voyageur parti

des rivages de la nuit. Dis-moi quel est ton nom seigneurial aux

rivages de la nuit plutonienne ! » Le corbeau dit : « Jamais plus ! »

Je fus émerveillé que ce disgracieux volatile entendît si facilement la

parole, bien que sa réponse n’eût pas un bien grand sens et ne me fût

pas d’un grand secours ; car nous devons convenir que jamais il ne fut

donné à un homme vivant de voir un oiseau au-dessus de la porte de sa

chambre, un oiseau ou une bête sur un buste sculpté au-dessus de la

porte de sa chambre, se nommant d’un nom tel que – Jamais plus !

Mais le corbeau, perché solitairement sur le buste placide, ne proféra

que ce mot unique, comme si dans ce mot unique il répandait toute son

âme. Il ne prononça rien de plus ; il ne remua pas une plume, – jusqu’à

ce que je me prisse à murmurer faiblement : « D’autres amis se sont

déjà envolés loin de moi ; vers le matin, lui aussi, il me quittera

comme mes anciennes espérances déjà envolées. » L’oiseau dit alors : «

Jamais plus ! »

Tressaillant au bruit de cette réponse jetée avec tant d’à-propos :

Sans doute, – dis-je, – ce qu’il prononce est tout son bagage de

savoir, qu’il a pris chez quelque maître infortuné que le Malheur

impitoyable a poursuivi ardemment, sans répit, jusqu’à ce que ses

chansons n’eussent plus qu’un seul refrain, jusqu’à ce que le De

profundis de son Espérance eût pris ce mélancolique refrain : « Jamais

– jamais plus ! »

Mais le corbeau induisant encore toute ma triste âme à sourire, je

roulai tout de suite un siège à coussins en face de l’oiseau et du

buste et de la porte ; alors, m’enfonçant dans le velours, je

m’appliquai à enchaîner les idées aux idées, cherchant ce que cet

augural oiseau des anciens jours, ce que ce triste, disgracieux,

sinistre, maigre et augural oiseau des anciens jours voulait faire

entendre en croassant son – Jamais plus !

Je me tenais ainsi, rêvant, conjecturant, mais n’adressant plus une

syllabe à l’oiseau, dont les yeux ardents me brûlaient maintenant

jusqu’au fond du cœur : je cherchai à deviner cela, et plus encore, ma

tête reposant à l’aise sur le velours du coussin que caressait la

lumière de la lampe, ce velours violet caressé par la lumière de la

lampe que sa tête, à Elle, ne pressera plus, – ah ! jamais plus !

Alors, il me sembla que l’air s’épaississait, parfumé par un encensoir

invisible que balançaient les séraphins dont les pas frôlaient le tapis

de ma chambre. « Infortuné ! – m’écriai-je, – ton Dieu t’a donné par

ses anges, il t’a envoyé du répit, du répit et du népenthès dans tes

ressouvenirs de Lénore ! Bois, oh ! bois ce bon népenthès, et oublie

cette Lénore perdue ! » Le corbeau dit : «Jamais plus ! »

« Prophète ! – dis-je, – être de malheur ! oiseau ou démon ! mais

toujours prophète ! que tu sois un envoyé du Tentateur, ou que la

tempête t’ait simplement échoué, naufragé, mais encore intrépide, sur

cette terre déserte, ensorcelée, dans ce logis par l’Horreur hanté, –

dis-moi sincèrement, je t’en supplie, existe-t-il, existe-t-il ici un

baume de Judée ? Dis, dis, je t’en supplie ! » Le corbeau dit : «

Jamais plus ! »

« Prophète ! – dis-je, – être de malheur ! oiseau ou démon ! toujours

prophète ! par ce ciel tendu sur nos têtes, par ce Dieu que tous deux

nous adorons, dis à cette âme chargée de douleur si, dans le Paradis

lointain, elle pourra embrasser une fille sainte que les anges nomment

Lénore, embrasser une précieuse et rayonnante fille que les anges

nomment Lénore. » Le corbeau dit : « Jamais plus ! »

« Que cette parole soit le signal de notre séparation, oiseau ou démon

! – hurlai-je en me redressant. – Rentre dans la tempête, retourne au

rivage de la nuit plutonienne ; ne laisse pas ici une seule plume noire

comme souvenir du mensonge que ton âme a proféré ; laisse ma solitude

inviolée ; quitte ce buste au-dessus de ma porte ; arrache ton bec de

mon cœur et précipite ton spectre loin de ma porte ! » Le corbeau dit :

« Jamais plus ! »

Et le corbeau, immuable, est toujours installé sur le buste pâle de

Pallas, juste au-dessus de la porte de ma chambre ; et ses yeux ont

toute la semblance des yeux d’un démon qui rêve ; et la lumière de la

lampe, en ruisselant sur lui, projette son ombre sur le plancher ; et

mon âme, hors du cercle de cette ombre qui gît flottante sur le

plancher, ne pourra plus s’élever, – jamais plus !

Edgar Allan Poe

Traduction de Charles Baudelaire

Une fois, sur le minuit lugubre, pendant que je méditais, faible

et fatigué, sur maint précieux et curieux volume d’une doctrine

oubliée, pendant que je donnais de la tête, presque assoupi, soudain il

se fit un tapotement, comme de quelqu’un frappant doucement, frappant à

la porte de ma chambre. « C’est quelque visiteur, – murmurai-je, – qui

frappe à la porte de ma chambre ; ce n’est que cela et rien de plus. »

Ah ! distinctement je me souviens que c’était dans le glacial décembre,

et chaque tison brodait à son tour le plancher du reflet de son agonie.

Ardemment je désirais le matin ; en vain m’étais-je efforcé de tirer de

mes livres un sursis à ma tristesse, ma tristesse pour ma Lénore

perdue, pour la précieuse et rayonnante fille que les anges nomment

Lénore, – et qu’ici on ne nommera jamais plus.

Et le soyeux, triste et vague bruissement des rideaux pourprés me

pénétrait, me remplissait de terreurs fantastiques, inconnues pour moi

jusqu’à ce jour ; si bien qu’enfin pour apaiser le battement de mon

cœur, je me dressai, répétant : « C’est quelque visiteur attardé

sollicitant l’entrée à la porte de ma chambre ; – c’est cela même, et

rien de plus. »

Mon âme en ce moment se sentit plus forte. N’hésitant donc pas plus

longtemps : « Monsieur, dis-je, ou madame, en vérité, j’implore votre

pardon ; mais le fait est que je sommeillais et vous êtes venu frapper

si doucement, si faiblement vous êtes venu frapper à la porte de ma

chambre, qu’à peine étais-je certain de vous avoir entendu. » Et alors

j’ouvris la porte toute grande ; – les ténèbres, et rien de plus.

Scrutant profondément ces ténèbres, je me tins longtemps plein

d’étonnement, de crainte, de doute, rêvant des rêves qu’aucun mortel

n’a jamais osé rêver ; mais le silence ne fut pas troublé, et

l’immobilité ne donna aucun signe, et le seul mot proféré fut un nom

chuchoté : « Lénore ! » – C’était moi qui le chuchotais, et un écho à

son tour murmura ce mot : « Lénore ! » Purement cela, et rien de plus.

Rentrant dans ma chambre, et sentant en moi toute mon âme incendiée,

j’entendis bientôt un coup un peu plus fort que le premier. « Sûrement,

– dis-je, – sûrement, il y a quelque chose aux jalousies de ma fenêtre

; voyons donc ce que c’est, et explorons ce mystère. Laissons mon cœur

se calmer un instant, et explorons ce mystère ; – c’est le vent, et

rien de plus. »

Je poussai alors le volet, et, avec un tumultueux battement d’ailes,

entra un majestueux corbeau digne des anciens jours. Il ne fit pas la

moindre révérence, il ne s’arrêta pas, il n’hésita pas une minute ;

mais avec la mine d’un lord ou d’une lady, il se percha au-dessus de la

porte de ma chambre ; il se percha sur un buste de Pallas juste

au-dessus de la porte de ma chambre ; – il se percha, s’installa, et

rien de plus.

Alors, cet oiseau d’ébène, par la gravité de son maintien et la

sévérité de sa physionomie, induisant ma triste imagination à sourire :

« Bien que ta tête, – lui dis-je, – soit sans huppe et sans cimier, tu

n’es certes pas un poltron, lugubre et ancien corbeau, voyageur parti

des rivages de la nuit. Dis-moi quel est ton nom seigneurial aux

rivages de la nuit plutonienne ! » Le corbeau dit : « Jamais plus ! »

Je fus émerveillé que ce disgracieux volatile entendît si facilement la

parole, bien que sa réponse n’eût pas un bien grand sens et ne me fût

pas d’un grand secours ; car nous devons convenir que jamais il ne fut

donné à un homme vivant de voir un oiseau au-dessus de la porte de sa

chambre, un oiseau ou une bête sur un buste sculpté au-dessus de la

porte de sa chambre, se nommant d’un nom tel que – Jamais plus !

Mais le corbeau, perché solitairement sur le buste placide, ne proféra

que ce mot unique, comme si dans ce mot unique il répandait toute son

âme. Il ne prononça rien de plus ; il ne remua pas une plume, – jusqu’à

ce que je me prisse à murmurer faiblement : « D’autres amis se sont

déjà envolés loin de moi ; vers le matin, lui aussi, il me quittera

comme mes anciennes espérances déjà envolées. » L’oiseau dit alors : «

Jamais plus ! »

Tressaillant au bruit de cette réponse jetée avec tant d’à-propos :

Sans doute, – dis-je, – ce qu’il prononce est tout son bagage de

savoir, qu’il a pris chez quelque maître infortuné que le Malheur

impitoyable a poursuivi ardemment, sans répit, jusqu’à ce que ses

chansons n’eussent plus qu’un seul refrain, jusqu’à ce que le De

profundis de son Espérance eût pris ce mélancolique refrain : « Jamais

– jamais plus ! »

Mais le corbeau induisant encore toute ma triste âme à sourire, je

roulai tout de suite un siège à coussins en face de l’oiseau et du

buste et de la porte ; alors, m’enfonçant dans le velours, je

m’appliquai à enchaîner les idées aux idées, cherchant ce que cet

augural oiseau des anciens jours, ce que ce triste, disgracieux,

sinistre, maigre et augural oiseau des anciens jours voulait faire

entendre en croassant son – Jamais plus !

Je me tenais ainsi, rêvant, conjecturant, mais n’adressant plus une

syllabe à l’oiseau, dont les yeux ardents me brûlaient maintenant

jusqu’au fond du cœur : je cherchai à deviner cela, et plus encore, ma

tête reposant à l’aise sur le velours du coussin que caressait la

lumière de la lampe, ce velours violet caressé par la lumière de la

lampe que sa tête, à Elle, ne pressera plus, – ah ! jamais plus !

Alors, il me sembla que l’air s’épaississait, parfumé par un encensoir

invisible que balançaient les séraphins dont les pas frôlaient le tapis

de ma chambre. « Infortuné ! – m’écriai-je, – ton Dieu t’a donné par

ses anges, il t’a envoyé du répit, du répit et du népenthès dans tes

ressouvenirs de Lénore ! Bois, oh ! bois ce bon népenthès, et oublie

cette Lénore perdue ! » Le corbeau dit : «Jamais plus ! »

« Prophète ! – dis-je, – être de malheur ! oiseau ou démon ! mais

toujours prophète ! que tu sois un envoyé du Tentateur, ou que la

tempête t’ait simplement échoué, naufragé, mais encore intrépide, sur

cette terre déserte, ensorcelée, dans ce logis par l’Horreur hanté, –

dis-moi sincèrement, je t’en supplie, existe-t-il, existe-t-il ici un

baume de Judée ? Dis, dis, je t’en supplie ! » Le corbeau dit : «

Jamais plus ! »

« Prophète ! – dis-je, – être de malheur ! oiseau ou démon ! toujours

prophète ! par ce ciel tendu sur nos têtes, par ce Dieu que tous deux

nous adorons, dis à cette âme chargée de douleur si, dans le Paradis

lointain, elle pourra embrasser une fille sainte que les anges nomment

Lénore, embrasser une précieuse et rayonnante fille que les anges

nomment Lénore. » Le corbeau dit : « Jamais plus ! »

« Que cette parole soit le signal de notre séparation, oiseau ou démon

! – hurlai-je en me redressant. – Rentre dans la tempête, retourne au

rivage de la nuit plutonienne ; ne laisse pas ici une seule plume noire

comme souvenir du mensonge que ton âme a proféré ; laisse ma solitude

inviolée ; quitte ce buste au-dessus de ma porte ; arrache ton bec de

mon cœur et précipite ton spectre loin de ma porte ! » Le corbeau dit :

« Jamais plus ! »

Et le corbeau, immuable, est toujours installé sur le buste pâle de

Pallas, juste au-dessus de la porte de ma chambre ; et ses yeux ont

toute la semblance des yeux d’un démon qui rêve ; et la lumière de la

lampe, en ruisselant sur lui, projette son ombre sur le plancher ; et

mon âme, hors du cercle de cette ombre qui gît flottante sur le

plancher, ne pourra plus s’élever, – jamais plus !

sandrine jillou- Nombre de messages : 1700

loisirs : écrire, courir, vélo.

Date d'inscription : 08/10/2008

LA MER De Charles Nérée Beauchemin

LA MER De Charles Nérée Beauchemin

LA MER

De Charles Nérée Beauchemin (1850-1931)

Loin des grands rochers noirs que baise la marée,

La mer calme, la mer au murmure endormeur,

Au large, tout là-bas, lente s'est retirée,

Et son sanglot d'amour dans l'air du soir se meurt.

La mer fauve, la mer vierge, la mer sauvage,

Au profond de son lit de nacre inviolé

Redescend, pour dormir, loin, bien loin du rivage,

Sous le seul regard pur du doux ciel étoilé.

La mer aime le ciel : c'est pour mieux lui redire,

À l'écart, en secret, son immense tourment,

Que la fauve amoureuse, au large se retire,

Dans son lit de corail, d'ambre et de diamant.

Et la brise n'apporte à la terre jalouse,

Qu'un souffle chuchoteur, vague, délicieux :

L'âme des océans frémit comme une épouse

Sous le chaste baiser des impassibles cieux.

De Charles Nérée Beauchemin (1850-1931)

Loin des grands rochers noirs que baise la marée,

La mer calme, la mer au murmure endormeur,

Au large, tout là-bas, lente s'est retirée,

Et son sanglot d'amour dans l'air du soir se meurt.

La mer fauve, la mer vierge, la mer sauvage,

Au profond de son lit de nacre inviolé

Redescend, pour dormir, loin, bien loin du rivage,

Sous le seul regard pur du doux ciel étoilé.

La mer aime le ciel : c'est pour mieux lui redire,

À l'écart, en secret, son immense tourment,

Que la fauve amoureuse, au large se retire,

Dans son lit de corail, d'ambre et de diamant.

Et la brise n'apporte à la terre jalouse,

Qu'un souffle chuchoteur, vague, délicieux :

L'âme des océans frémit comme une épouse

Sous le chaste baiser des impassibles cieux.

sandrine jillou- Nombre de messages : 1700

loisirs : écrire, courir, vélo.

Date d'inscription : 08/10/2008

HOTE MELANCOLIQUE: Flaminio De Birague

HOTE MELANCOLIQUE: Flaminio De Birague

HOTE MELANCOLIQUE

De Flaminio De Birague (1550- ?)

Hôte mélancolique

Des tombeaux et des croix,

J'errerai fantastique

Aux effroyables bois,

Compagnon des forêts

Et des démons secrets.

Les rochers solitaires,

Oreillers à mes sons,

Les Faunes et les Laires,

Rediront mes chansons,

Chansons tristes témoins

De mes funèbres soins.

Les Ombres éternelles

Des Mânes blêmissants

Sont beaucoup plus fidèles

A mes sens languissants

Que l'astre radieux

Qui redore les Cieux.

Hélas ce n'est moi-même

Qui forme ces accents !

Je suis là ombre blême,

Orphelin de mes sens,

Errant, idole affreuse,

Dans l'Orque ténébreux.

Vous donc Ombres sacrées

Des antres recélées,

Vous grottes emmurées,

De silence voilées,

Vous chenues forêts,

Assistez mes regrets.

Dans votre dure écorce,

Sous l'ombre de vos bras,

Gravez à toute force

Mon langoureux trépas,

Qui bornera mes voeux

Aux myrtes ombrageux...

De Flaminio De Birague (1550- ?)

Hôte mélancolique

Des tombeaux et des croix,

J'errerai fantastique

Aux effroyables bois,

Compagnon des forêts

Et des démons secrets.

Les rochers solitaires,

Oreillers à mes sons,

Les Faunes et les Laires,

Rediront mes chansons,

Chansons tristes témoins

De mes funèbres soins.

Les Ombres éternelles

Des Mânes blêmissants

Sont beaucoup plus fidèles

A mes sens languissants

Que l'astre radieux

Qui redore les Cieux.

Hélas ce n'est moi-même

Qui forme ces accents !

Je suis là ombre blême,

Orphelin de mes sens,

Errant, idole affreuse,

Dans l'Orque ténébreux.

Vous donc Ombres sacrées

Des antres recélées,

Vous grottes emmurées,

De silence voilées,

Vous chenues forêts,

Assistez mes regrets.

Dans votre dure écorce,

Sous l'ombre de vos bras,

Gravez à toute force

Mon langoureux trépas,

Qui bornera mes voeux

Aux myrtes ombrageux...

sandrine jillou- Nombre de messages : 1700

loisirs : écrire, courir, vélo.

Date d'inscription : 08/10/2008

MIDI :Charles-Marie Leconte de Lisle

MIDI :Charles-Marie Leconte de Lisle

MIDI

De Charles-Marie Leconte de Lisle (1818-1894)

Midi, roi des étés, épandu sur la plaine,

Tombe en nappes d’argent des hauteurs du ciel bleu.

Tout se tait. L’air flamboie et brûle sans haleine ;

La terre est assoupie en sa robe de feu.

L’étendue est immense, et les champs n’ont point d’ombre,

Et la source est tarie où buvaient les troupeaux ;

La lointaine forêt, dont la lisière est sombre,

Dort là-bas, immobile, en un pesant repos.

Seuls, les grands blés mûris, tels qu’une mer dorée,

Se déroulent au loin, dédaigneux du sommeil ;

Pacifiques enfants de la terre sacrée,

Ils épuisent sans peur la coupe du soleil.

Parfois, comme un soupir de leur âme brûlante,

Du sein des épis lourds qui murmurent entre eux,

Une ondulation majestueuse et lente

S’éveille, et va mourir à l’horizon poudreux.

Non loin, quelques bœufs blancs, couchés parmi les herbes,

Bavent avec lenteur sur leurs fanons épais,

Et suivent de leurs yeux languissants et superbes

Le songe intérieur qu’ils n’achèvent jamais.

Homme, si, le cœur plein de joie ou d’amertume,

Tu passais vers midi dans les champs radieux,

Fuis ! la nature est vide et le soleil consume :

Rien n’est vivant ici, rien n’est triste ou joyeux.

Mais si, désabusé des larmes et du rire,

Altéré de l’oubli de ce monde agité,

Tu veux, ne sachant plus pardonner ou maudire,

Goûter une suprême et morne volupté,

Viens ! Le soleil te parle en paroles sublimes ;

Dans sa flamme implacable absorbe-toi sans fin ;

Et retourne à pas lents vers les cités infimes,

Le cœur trempé sept fois dans le néant divin.

davidof- Nombre de messages : 2697

loisirs : pêche, voyage, music...

Date d'inscription : 21/05/2008

L'isolement D'Alphonse De Lamartine

L'isolement D'Alphonse De Lamartine

L'isolement

D'Alphonse De Lamartine (1790-1869)

Souvent sur la montagne, à l'ombre du vieux chêne,

Au coucher du soleil, tristement je m'assieds ;

Je promène au hasard mes regards sur la plaine,

Dont le tableau changeant se déroule à mes pieds.

Ici gronde le fleuve aux vagues écumantes ;

Il serpente, et s'enfonce en un lointain obscur ;

Là le lac immobile étend ses eaux dormantes

Où l'étoile du soir se lève dans l'azur.

Au sommet de ces monts couronnés de bois sombres,

Le crépuscule encor jette un dernier rayon ;

Et le char vaporeux de la reine des ombres

Monte, et blanchit déjà les bords de l'horizon.

Cependant, s'élançant de la flèche gothique,

Un son religieux se répand dans les airs :

Le voyageur s'arrête, et la cloche rustique

Aux derniers bruits du jour mêle de saints concerts.

Mais à ces doux tableaux mon âme indifférente

N'éprouve devant eux ni charme ni transports ;

Je contemple la terre ainsi qu'une ombre errante

Le soleil des vivants n'échauffe plus les morts.

De colline en colline en vain portant ma vue,

Du sud à l'aquilon, de l'aurore au couchant,

Je parcours tous les points de l'immense étendue,

Et je dis : " Nulle part le bonheur ne m'attend. "

Que me font ces vallons, ces palais, ces chaumières,

Vains objets dont pour moi le charme est envolé ?

Fleuves, rochers, forêts, solitudes si chères,

Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé !

Que le tour du soleil ou commence ou s'achève,

D'un oeil indifférent je le suis dans son cours ;

En un ciel sombre ou pur qu'il se couche ou se lève,

Qu'importe le soleil ? je n'attends rien des jours.

Quand je pourrais le suivre en sa vaste carrière,

Mes yeux verraient partout le vide et les déserts :

Je ne désire rien de tout ce qu'il éclaire;

Je ne demande rien à l'immense univers.

Mais peut-être au-delà des bornes de sa sphère,

Lieux où le vrai soleil éclaire d'autres cieux,

Si je pouvais laisser ma dépouille à la terre,

Ce que j'ai tant rêvé paraîtrait à mes yeux !

Là, je m'enivrerais à la source où j'aspire ;

Là, je retrouverais et l'espoir et l'amour,

Et ce bien idéal que toute âme désire,

Et qui n'a pas de nom au terrestre séjour !

Que ne puîs-je, porté sur le char de l'Aurore,

Vague objet de mes voeux, m'élancer jusqu'à toi !

Sur la terre d'exil pourquoi resté-je encore ?

Il n'est rien de commun entre la terre et moi.

Quand là feuille des bois tombe dans la prairie,

Le vent du soir s'élève et l'arrache aux vallons ;

Et moi, je suis semblable à la feuille flétrie :

Emportez-moi comme elle, orageux aquilons !

davidof- Nombre de messages : 2697

loisirs : pêche, voyage, music...

Date d'inscription : 21/05/2008

PREMIER CHAGRIN De Charles Dovalle

PREMIER CHAGRIN De Charles Dovalle

PREMIER CHAGRIN

De Charles Dovalle (1807-1829)

Le bassin est uni : sur son onde limpide

Pas un souffle de vent ne soulève une ride ;

Au lever du soleil, chaque flot argenté

Court, par un autre flot sans cesse reflété ;

Il répète ses fleurs, comme un miroir fidèle ;

Mais la pointe des joncs sur la rive a tremblé...

Près du bord, qu'elle rase, a crié l'hirondelle...

Et l'azur du lac s'est troublé !

Au sein du bois humide, où chaque feuille est verte,

Où le gazon touffu boit la rosée en pleurs,

Où l'espoir des beaux jours rit dans toutes les fleurs,

Aux baisers du printemps, la rose s'est ouverte ;

Mais au fond du calice un insecte caché

Vit, déchirant la fleur de sa dent acérée...

Et la rose languit, pâle et décolorée

Sur son calice desséché !

De Charles Dovalle (1807-1829)

Le bassin est uni : sur son onde limpide

Pas un souffle de vent ne soulève une ride ;

Au lever du soleil, chaque flot argenté

Court, par un autre flot sans cesse reflété ;

Il répète ses fleurs, comme un miroir fidèle ;

Mais la pointe des joncs sur la rive a tremblé...

Près du bord, qu'elle rase, a crié l'hirondelle...

Et l'azur du lac s'est troublé !

Au sein du bois humide, où chaque feuille est verte,

Où le gazon touffu boit la rosée en pleurs,

Où l'espoir des beaux jours rit dans toutes les fleurs,

Aux baisers du printemps, la rose s'est ouverte ;

Mais au fond du calice un insecte caché

Vit, déchirant la fleur de sa dent acérée...

Et la rose languit, pâle et décolorée

Sur son calice desséché !

davidof- Nombre de messages : 2697

loisirs : pêche, voyage, music...

Date d'inscription : 21/05/2008

Marceline Desbordes-Valmore:les séparés

Marceline Desbordes-Valmore:les séparés

Les Séparés

les séparés

De Marceline Desbordes-Valmore (1786-1859)

N'écris pas - Je suis triste, et je voudrais m'éteindre

Les beaux été sans toi, c'est la nuit sans flambeau

J'ai refermé mes bras qui ne peuvent t'atteindre,

Et frapper à mon cœur, c'est frapper au tombeau

N'écris pas !

N'écris pas - N'apprenons qu'à mourir à nous-mêmes

Ne demande qu'à Dieu ... qu'à toi, si je t'aimais !

Au fond de ton absence écouter que tu m'aimes,

C'est entendre le ciel sans y monter jamais

N'écris pas !

N'écris pas - Je te crains; j'ai peur de ma mémoire;

Elle a gardé ta voix qui m'appelle souvent

Ne montre pas l'eau vive à qui ne peut la boire

Une chère écriture est un portrait vivant

N'écris pas !

N'écris pas ces mots doux que je n'ose plus lire :

Il semble que ta voix les répand sur mon cœur;

Et que je les voix brûler à travers ton sourire;

Il semble qu'un baiser les empreint sur mon coeur

N'écris pas !

les séparés

De Marceline Desbordes-Valmore (1786-1859)

N'écris pas - Je suis triste, et je voudrais m'éteindre

Les beaux été sans toi, c'est la nuit sans flambeau

J'ai refermé mes bras qui ne peuvent t'atteindre,

Et frapper à mon cœur, c'est frapper au tombeau

N'écris pas !

N'écris pas - N'apprenons qu'à mourir à nous-mêmes

Ne demande qu'à Dieu ... qu'à toi, si je t'aimais !

Au fond de ton absence écouter que tu m'aimes,

C'est entendre le ciel sans y monter jamais

N'écris pas !

N'écris pas - Je te crains; j'ai peur de ma mémoire;

Elle a gardé ta voix qui m'appelle souvent

Ne montre pas l'eau vive à qui ne peut la boire

Une chère écriture est un portrait vivant

N'écris pas !

N'écris pas ces mots doux que je n'ose plus lire :

Il semble que ta voix les répand sur mon cœur;

Et que je les voix brûler à travers ton sourire;

Il semble qu'un baiser les empreint sur mon coeur

N'écris pas !

davidof- Nombre de messages : 2697

loisirs : pêche, voyage, music...

Date d'inscription : 21/05/2008

CONTRALTO: De Théophile Gautier

CONTRALTO: De Théophile Gautier

CONTRALTO

De Théophile Gautier (1811-1872)

On voit dans le Musée antique,

Sur un lit de marbre sculpté,

Une statue énigmatique

D'une inquiétante beauté.

Est-ce un jeune homme ? Est-ce une femme,

Une déesse, ou bien un dieu ?

L'amour, ayant peur d'être infâme,

Hésite et suspend son aveu.

Dans sa pose malicieuse,

Elle s'étend, le dos tourné

Devant la foule curieuse,

Sur son coussin capitonné.

Pour faire sa beauté maudite,

Chaque sexe apporta son don.

Tout homme dit : C'est Aphrodite !

Toute femme : C'est Cupidon !

Sexe douteux, grâce certaine,

On dirait ce corps indécis

Fondu, dans l'eau de la fontaine,

Sous les baisers de Salmacis.

Chimère ardente, effort suprême

De l'art et de la volupté,

Monstre charmant, comme je t'aime

Avec ta multiple beauté !

Bien qu'on défende ton approche,

Sous la draperie aux plis droits

Dont le bout à ton pied s'accroche,

Mes yeux ont plongé bien des fois.

Rêve de poète et d'artiste,

Tu m'as bien des nuits occupé,

Et mon caprice qui persiste

Ne convient pas qu'il s'est trompé.

Mais seulement il se transpose,

Et, passant de la forme au son,

Trouve dans sa métamorphose

La jeune fille et le garçon.

Que tu me plais, ô timbre étrange !

Son double, homme et femme à la fois,

Contralto, bizarre mélange,

Hermaphrodite de la voix !

C'est Roméo, c'est Juliette,

Chantant avec un seul gosier ;

Le pigeon rauque et la fauvette

Perchés sur le même rosier ;

C'est la châtelaine qui raille

Son beau page parlant d'amour ;

L'amant au pied de la muraille,

La dame au balcon de sa tour ;

Le papillon, blanche étincelle,

Qu'en ses détours et ses ébats

Poursuit un papillon fidèle,

L'un volant haut et l'autre bas ;

L'ange qui descend et qui monte

Sur l'escalier d'or voltigeant ;

La cloche mêlant dans sa fonte

La voix d'airain, la voix d'argent ;

La mélodie et l'harmonie,

Le chant et l'accompagnement ;

A la grâce la force unie,

La maîtresse embrassant l'amant !

Sur le pli de sa jupe assise,

Ce soir, ce sera Cendrillon

Causant prés du feu qu'elle attise

Avec son ami le grillon ;

Demain le valeureux Arsace

A son courroux donnant l'essor,

Ou Tancrède avec sa cuirasse,

Son épée et son casque d'or ;

Desdemona chantant le Saule,

Zerline bernant Mazetto,

Ou Malcolm le plaid sur l'épaule ;

C'est toi que j'aime, ô contralto !

Nature charmante et bizarre

Que Dieu d'un double attrait para,

Toi qui pourrais, comme Gulnare,

Etre le Kaled d'un Lara,

Et dont la voix, dans sa caresse,

Réveillant le cœur endormi,

Mêle aux soupirs de la maîtresse

L'accent plus mâle de l'ami !

davidof- Nombre de messages : 2697

loisirs : pêche, voyage, music...

Date d'inscription : 21/05/2008

Nécropolis: De Théophile Dondey dit Philothée O'NEDDY

Nécropolis: De Théophile Dondey dit Philothée O'NEDDY

Nécropolis

De Théophile Dondey dit Philothée O'NEDDY (1811-1875)

I

Voici ce qu'un jeune squelette

Me dit les bras croisés, debout, dans son linceul,

Bien avant l'aube violette,

Dans le grand cimetière où je passais tout seul :

II

Fils de la solitude, écoute !

Si le Malheur, sbire cruel,

Sans cesse apparaît dans ta route

Pour t'offrir un lâche duel ;

Si la maladive pensée

Ne voit, dans l'avenir lancée,

Qu'un horizon tendu de noir :

Si, consumé d'un amour sombre,

Ton sang réclame en vain, dans l'ombre,

Le philtre endormeur de l'espoir ;

Si ton mal secret et farouche

De tes frères n'est pas compris ;

Si tu n'aperçois sur leur bouche

Que le sourire du mépris

Et si, pour assoupir ton âme,

Pour lui verser un doux dictame,

Le Destin, geôlier rigoureux,

Ne t'a pas, dans ton insomnie,

Jeté la lyre du génie,

Hochet des grands coeurs malheureux ;

Va, que la mort soit ton refuge !

À l'exemple du Rédempteur,

Ose à la fois être le juge,

La victime et l'exécuteur.

Qu'importe si des fanatiques

Interdisent les saints portiques

À ton cadavre abandonné ?

Qu'importe si, de mille outrages,

Par l'éloquence des faux sages,

Ton nom vulgaire est couronné ?

III

Sous la tombe muette oh ! Comme on dort tranquille !

Sans changer de posture, on peut, dans cet asile,

Des replis du linceul débarrassant sa main,

L'unir aux doigts poudreux du squelette voisin.

Il est doux de sentir des racines vivaces

Coudre à ses ossements leurs noeuds et leurs rosaces,

D'entendre les hurrahs du vent qui courbe et rompt

Les arbustes plantés au-dessus de son front.

C'est un ravissement quand la rosée amie,

Diamantant le sein de la côte endormie,

À travers le velours d'un gazon jeune et doux,

Bien humide et bien froide arrive jusqu'à vous.

Là, silence complet ; farniente sans borne.

Plus de rages d'amour ! le coeur stagnant et morne,

Ne se sent plus broyé sous la dent du remords.

- Certes, l'on est heureux dans les villas des morts !

davidof- Nombre de messages : 2697

loisirs : pêche, voyage, music...

Date d'inscription : 21/05/2008

COUCHANT D’HIVER:De Jules Laforgue

COUCHANT D’HIVER:De Jules Laforgue

COUCHANT D’HIVER

De Jules Laforgue (1860-1887)

Quel couchant douloureux nous avons eu ce soir!

Dans les arbres pleurait un vent de désespoir,

Abattant du bois mort dans les feuilles rouillées.

À travers le lacis des branches dépouillées

Dont l'eau-forte sabrait le ciel bleu-clair et froid,

Solitaire et navrant, descendait l'astre-roi.

Ô Soleil ! l'autre été, magnifique en ta gloire,

Tu sombrais, radieux comme un grand Saint-Ciboire,

Incendiant l'azur! À présent, nous voyons

Un disque safrané, malade, sans rayons,

Qui meurt à l'horizon balayé de cinabre,

Tout seul, dans un décor poitrinaire et macabre,

Colorant faiblement les nuages frileux

En blanc morne et livide, en verdâtre fielleux,

Vieil or, rose-fané, gris de plomb, lilas pâle.

Oh! c'est fini, fini! longuement le vent râle,

Tout est jaune et poussif; les jours sont révolus,

La Terre a fait son temps; ses reins n'en peuvent plus.

Et ses pauvres enfants, grêles, chauves et blêmes

D'avoir trop médité les éternels problèmes,

Grelottants et voûtés sous le poids des foulards

Au gaz jaune et mourant des brumeux boulevards,

D'un œil vide et muet contemplent leurs absinthes,

Riant amèrement, quand des femmes enceintes

Défilent, étalant leurs ventres et leurs seins,

Dans l'orgueil bestial des esclaves divins...

Ouragans inconnus des débâcles finales,

Accourrez! déchaînez vos trombes de rafales!

Prenez ce globe immonde et poussif! balayez

Sa lèpre de cités et ses fils ennuyés !

Et jetez ses débris sans nom au noir immense!

Et qu'on ne sache rien dans la grande innocence

Des soleils éternels, des étoiles d'amour,

De ce Cerveau pourri qui fut la Terre, un jour.

davidof- Nombre de messages : 2697

loisirs : pêche, voyage, music...

Date d'inscription : 21/05/2008

La mort du Loup:D’Alfred de Vigny

La mort du Loup:D’Alfred de Vigny

La mort du Loup

D’Alfred de Vigny (1797-1863)

Les nuages couraient sur la lune enflammée

Comme sur l'incendie on voit fuir la fumée,

Et les bois étaient noirs jusques à l'horizon.

Nous marchions sans parler, dans l'humide gazon,

Dans la bruyère épaisse et dans les hautes brandes,

Lorsque, sous des sapins pareils à ceux des Landes,

Nous avons aperçus les grands ongles marqués

Par les loups voyageurs que nous avions traqués.

Nous avons écouté, retenant notre haleine

Et le pas suspendu. -- Ni le bois, ni la plaine

Ne poussait un soupir dans les airs; Seulement

La girouette en deuil criait au firmament;

Car le vent élevé bien au dessus des terres,

N'effleurait de ses pieds que les tours solitaires,

Et les chênes d'en-bas, contre les rocs penchés,

Sur leurs coudes semblaient endormis et couchés.

Rien ne bruissait donc, lorsque baissant la tête,

Le plus vieux des chasseurs qui s'étaient mis en quête

A regardé le sable en s'y couchant; Bientôt,

Lui que jamais ici on ne vit en défaut,

A déclaré tout bas que ces marques récentes

Annonçait la démarche et les griffes puissantes

De deux grands loups-cerviers et de deux louveteaux.

Nous avons tous alors préparé nos couteaux,

Et, cachant nos fusils et leurs lueurs trop blanches,

Nous allions pas à pas en écartant les branches.

Trois s'arrêtent, et moi, cherchant ce qu'ils voyaient,

J'aperçois tout à coup deux yeux qui flamboyaient,

Et je vois au delà quatre formes légères

Qui dansaient sous la lune au milieu des bruyères,

Comme font chaque jour, à grand bruit sous nos yeux,

Quand le maître revient, les lévriers joyeux.

Leur forme était semblable et semblable la danse;

Mais les enfants du loup se jouaient en silence,

Sachant bien qu'à deux pas, ne dormant qu'à demi,

Se couche dans ses murs l'homme, leur ennemi.

Le père était debout, et plus loin, contre un arbre,

Sa louve reposait comme celle de marbre

Qu'adorait les romains, et dont les flancs velus

Couvaient les demi-dieux Rémus et Romulus.

Le Loup vient et s'assied, les deux jambes dressées,

Par leurs ongles crochus dans le sable enfoncées.

Il s'est jugé perdu, puisqu'il était surpris,

Sa retraite coupée et tous ses chemins pris,

Alors il a saisi, dans sa gueule brûlante,

Du chien le plus hardi la gorge pantelante,

Et n'a pas desserré ses mâchoires de fer,

Malgré nos coups de feu, qui traversaient sa chair,

Et nos couteaux aigus qui, comme des tenailles,

Se croisaient en plongeant dans ses larges entrailles,

Jusqu'au dernier moment où le chien étranglé,

Mort longtemps avant lui, sous ses pieds a roulé.

Le Loup le quitte alors et puis il nous regarde.

Les couteaux lui restaient au flanc jusqu'à la garde,

Le clouaient au gazon tout baigné dans son sang;

Nos fusils l'entouraient en sinistre croissant.

Il nous regarde encore, ensuite il se recouche,

Tout en léchant le sang répandu sur sa bouche,

Et, sans daigner savoir comment il a péri,

Refermant ses grands yeux, meurt sans jeter un cri.

J'ai reposé mon front sur mon fusil sans poudre,

Me prenant à penser, et n'ai pu me résoudre

A poursuivre sa Louve et ses fils qui, tous trois,

Avaient voulu l'attendre, et, comme je le crois,

Sans ses deux louveteaux, la belle et sombre veuve

Ne l'eut pas laissé seul subir la grande épreuve;

Mais son devoir était de les sauver, afin

De pouvoir leur apprendre à bien souffrir la faim,

A ne jamais entrer dans le pacte des villes,

Que l'homme a fait avec les animaux serviles

Qui chassent devant lui, pour avoir le coucher,

Les premiers possesseurs du bois et du rocher.

Hélas! ai-je pensé, malgré ce grand nom d'Hommes,

Que j'ai honte de nous , débiles que nous sommes!

Comment on doit quitter la vie et tous ses maux,

C'est vous qui le savez sublimes animaux.

A voir ce que l'on fut sur terre et ce qu'on laisse,

Seul le silence est grand; tout le reste est faiblesse.

--Ah! je t'ai bien compris, sauvage voyageur,

Et ton dernier regard m'est allé jusqu'au coeur.

Il disait: " Si tu peux, fais que ton âme arrive,

A force de rester studieuse et pensive,

Jusqu'à ce haut degré de stoïque fierté

Où, naissant dans les bois, j'ai tout d'abord monté.

Gémir, pleurer prier est également lâche.

Fais énergiquement ta longue et lourde tâche

Dans la voie où le sort a voulu t'appeler,

Puis, après, comme moi, souffre et meurs sans parler."

davidof- Nombre de messages : 2697

loisirs : pêche, voyage, music...

Date d'inscription : 21/05/2008

EPITAPHE:De Tristan Corbière

EPITAPHE:De Tristan Corbière

EPITAPHE

De Tristan Corbière (1845-1875)

Il se tua d'ardeur, ou mourut de paresse.

S'il vit, c'est par oubli; voici ce qu'il laisse:

- Son seul regret fut de n'être pas sa maîtresse. -

Il ne naquit par aucun bout,

Fut toujours poussé vent de bout,

Et ce fut un arlequin-ragoût,

Mélange adultère de tout.

Du je-ne-sais-quoi. - Mais ne sachant où;

De l'or, - mais avec pas le sou;

Des nerfs, - sans nerf. Vigueur sans force;

De l'élan, - avec une entorse;

De l'âme, - et pas de violon;

De l'amour, - mais pire étalon.

- Trop de noms pour avoir un nom. -

Coureur d'idéal, - sans idée;

Rime riche, - et jamais rimée;

Sans avoir été, - revenu;

Se retrouvant partout perdu.

Poète, en dépit de ses vers;

Artiste sans art, - à l'envers,

Philosophe, - à tort et à travers.

Un drôle sérieux, - pas drôle.

Acteur, il ne sut pas son rôle;

Peintre, il jouait de la musette;

Et musicien: de la palette.

Une tête! - mais pas de tête;

Trop fou pour savoir être bête;

Prenant un trait pour le mot très

- ses vers faux furent ses seuls vrais.

Oiseau rare - et de pacotille ;

Très mâle... et quelquefois très fille;

Capable de tout, - bon à rien ;

Gâchant bien le mal, mal le bien.

Prodigue comme était l'enfant

Du testament, - sans testament.

Brave et souvent, par peur du plat.

Coloriste enragé, - mais blême ;

Incompris... - surtout de lui-même ;

Il pleura, chanta juste faux;

- Et fut un défaut sans défauts.

Ne fut quelqu'un, ni quelque chose

Son naturel était la pose.

Pas poseur, - posant pour l'unique ;

Trop naïf, étant trop cynique ;

Ne croyant à rien, croyant tout.

- Son goût était dans le dégoût.

Trop cru, - parce qu'il fut trop cuit,

Ressemblant à rien moins qu'à lui,

Il s'amusa de son ennui,

Jusqu'à s'en réveiller la nuit.

Flâneur au large, - à la dérive,

Épave qui jamais n'arrive...

Trop soi pour se pouvoir souffrir,

L'esprit à sec et la tête ivre,

Fini, mais ne sachant finir,

Il mourut en s'attendant vivre

Et vécut, s'attendant mourir.

Ci-gît, - cœur, sans cœur, mal planté,

Trop réussi, - comme raté.

davidof- Nombre de messages : 2697

loisirs : pêche, voyage, music...

Date d'inscription : 21/05/2008

PUISQUE J’AI MIS MA LEVRE…De Victor Hugo

PUISQUE J’AI MIS MA LEVRE…De Victor Hugo

PUISQUE J’AI MIS MA LEVRE…

De Victor Hugo (1802-1885)

Puisque j’ai mis ma lèvre à ta coupe encor pleine ;

Puisque j’ai dans tes mains posé mon front pâli ;

Puisque j’ai respiré parfois la douce haleine

De ton âme, parfum dans l’ombre enseveli ;

Puisqu’il me fut donné de t’entendre me dire

Les mots où se répand le cœur mystérieux ;

Puisque j’ai vu pleurer, puisque j’ai vu sourire

Ta bouche sur ma bouche et tes yeux sur mes yeux…

Je puis maintenant dire aux rapides années :

- passez ! passez toujours ! je n’ai plus à vieillir !

allez-vous-en avec vos fleurs toutes fanées ;

j’ai dans l’âme une fleur que nul ne peut cueillir !

votre aile en le heurtant ne fera rien répandre

du vase où je m’abreuve et que j’ai bien rempli.

Mon âme a plus de feu que vous n’avez de cendre !

Mon cœur a plus d’amour que vous n’avez d’oubli !

davidof- Nombre de messages : 2697

loisirs : pêche, voyage, music...

Date d'inscription : 21/05/2008

Les Amis Inconnus:Jules Supervielle

Les Amis Inconnus:Jules Supervielle

Les Amis Inconnus

de Jules Supervielle (1884-1960) poète alliant la prose et la rime, le

bonheur et le malheur pour enfin s'acheminer vers le silence, le seul

"repos de l'âme".

Il vous naît un poisson qui se met à tourner

Tout de suite au plus noir d’une lampe profonde,

Il vous naît une étoile au-dessus de la tête,

Elle voudrait chanter mais ne peut faire mieux

Que ses sœurs de la nuit les étoiles muettes.

Il vous naît un oiseau dans la force de l’âge,

En plein vol, et cachant votre histoire en son cœur

Puisqu’il n’a que son cri d’oiseau pour la montrer.

Il vole sur les bois, se choisit une branche

Et s’y pose, on dirait qu’elle est comme les autres.

Il vous naît un ami, et voilà qu’il vous cherche

Il ne connaîtra pas votre nom ni vos yeux

Mais il faudra qu’il soit touché comme les autres

Et loge dans son cœur d’étranges battements

Qui lui viennent des jours qu’il n’auras pas vécus.

Pardon pour vous, pardon pour eux, pour le silence

Et les mots inconsidérés,

Pour les phrases venant de lèvres inconnues

Qui vous touchent de loin comme balles perdues,

Et pardon pour les fronts qui semblent oublieux.

davidof- Nombre de messages : 2697

loisirs : pêche, voyage, music...

Date d'inscription : 21/05/2008

LA VOIE LACTÉE de Sully Prudhomme

LA VOIE LACTÉE de Sully Prudhomme

LA VOIE LACTÉE (Les Solitudes)

de Sully Prudhomme (1839-1907)

Aux étoiles j'ai dit un soir :

« Vous ne paraissez pas heureuses ;

Vos lueurs, dans l'infini noir,

Ont des tendresses douloureuses,

Et je crois voir au firmament

Un deuil blanc mené par des vierges

Qui portent d'innombrables cierges

Et se suivent languissamment.

Êtes-vous toujours en prière ?

Êtes-vous des astres blessés ?

Car ce sont des pleurs de lumière,

Non des rayons, que vous versez.

Vous les étoiles, les aïeules

Des créatures et des dieux,

Vous avez des pleurs dans les yeux... »

Elles m'ont dit : « Nous sommes seules,

Chacune de nous est très loin

Des soeurs dont tu la crois voisine ;

Sa clarté caressante et fine

Dans sa patrie est sans témoin ;

Et l'intime ardeur de ses flammes

Expire aux cieux indifférents. »

Je leur ai dit : « Je vous comprends !

Car vous ressemblez à nos âmes ;

Ainsi que vous chacune luit

Loin des soeurs qui semblent près d'elle,

Et la solitaire immortelle

Brûle en silence dans la nuit. »

davidof- Nombre de messages : 2697

loisirs : pêche, voyage, music...

Date d'inscription : 21/05/2008

Madrigal triste:de Charles Baudelaire

Madrigal triste:de Charles Baudelaire

Madrigal triste

de Charles Baudelaire (1821-1867)

I

Que m'importe que tu sois sage ?

Sois belle ! et sois triste ! Les pleurs

Ajoutent un charme au visage,

Comme le fleuve au paysage ;

L'orage rajeunit les fleurs.

Je t'aime surtout quand la joie

S'enfuit de ton front terrassé ;

Quand ton coeur dans l'horreur se noie ;

Quand sur ton présent se déploie

Le nuage affreux du passé.

Je t'aime quand ton grand oeil verse

Une eau chaude comme le sang ;

Quand, malgré ma main qui te berce,

Ton angoisse, trop lourde, perce

Comme un râle d'agonisant.

J'aspire, volupté divine !

Hymne profond, délicieux !

Tous les sanglots de ta poitrine,

Et crois que ton coeur s'illumine

Des perles que versent tes yeux !

II

Je sais que ton coeur, qui regorge

De vieux amours déracinés,

Flamboie encor comme une forge,

Et que tu couves sous ta gorge

Un peu de l'orgueil des damnés ;

Mais tant, ma chère, que tes rêves

N'auront pas reflété l'Enfer,

Et qu'en un cauchemar sans trêves,

Songeant de poisons et de glaives,

Eprise de poudre et de fer,

N'ouvrant à chacun qu'avec crainte,

Déchiffrant le malheur partout,

Te convulsant quand l'heure tinte,

Tu n'auras pas senti l'étreinte

De l'irrésistible Dégoût,

Tu ne pourras, esclave reine

Qui ne m'aimes qu'avec effroi,

Dans l'horreur de la nuit malsaine,

Me dire, l'âme de cris pleine :

" Je suis ton égale, Ô mon Roi ! "

davidof- Nombre de messages : 2697

loisirs : pêche, voyage, music...

Date d'inscription : 21/05/2008

Les Chants de Maldoror :de Lautréamont

Les Chants de Maldoror :de Lautréamont

Les Chants de Maldoror

de Lautréamont (1846-1870) (Extraits)

« Vieil océan, ta forme harmonieusement sphérique, qui

réjouit la face grave de la géométrie, ne me rappelle que

trop les petits yeux de l'homme, pareils à ceux du sanglier

pour la petitesse, et à ceux des oiseaux de nuit pour la

perfection circulaire du contour. Cependant, l'homme s'est

cru beau dans tous les siècles. Moi, je suppose plutôt que

l'homme ne croit à sa beauté que par amour-propre; mais,

qu'il n'est pas beau réellement et qu'il s'en doute; car,

pourquoi regarde-t-il la figure de son semblable avec tant de

mépris? Je te salue, vieil océan!

Vieil océan, tu es le symbole de l'identité: toujours

égal à toi-même. Tu ne varies pas d'une manière essentielle,

et, si tes vagues sont quelque part en furie, plus loin, dans

quelque autre zone, elles sont dans le calme le plus complet.

Tu n'es pas comme l'homme, qui s'arrête dans la rue, pour

voir deux boule-dogues s'empoigner au cou, mais, qui ne

s'arrête pas, quand un enterrement passe; qui est ce matin

accessible et ce soir de mauvaise humeur; qui rit aujourd'hui

et pleure demain. Je te salue, vieil océan! Vieil océan, il

n'y aurait rien d'impossible à ce que tu caches dans ton sein

de futures utilités pour l'homme. Tu lui as déjà donné la

baleine. Tu ne laisses pas facilement deviner aux yeux

avides des sciences naturelles les mille secrets de ton

intime organisation : tu es modeste. L'homme se vante sans

cesse, et pour des minuties. Je te salue, vieil océan!

Vieil océan, les différentes espèces de poissons que tu

nourris n'ont pas juré fraternité entre elles. Chaque espèce

vit de son côté. Les tempéraments et les conformations qui

varient dans chacune d'elles, expliquent, d'une manière

satisfaisante, ce qui ne paraît d'abord qu'une anomalie. Il

en est ainsi de l'homme, qui n'a pas les mêmes motifs

d'excuse. Un morceau de terre est-il occupé par trente

millions d'êtres humains, ceux-ci se croient obligés de ne

pas se mêler de l'existence de leurs voisins, fixés comme des

racines sur le morceau de terre qui suit. En descendant du

grand au petit, chaque homme vit comme un sauvage dans sa

tanière, et en sort rarement pour visiter son semblable,

accroupi pareillement dans une autre tanière. La grande

famille universelle des humains est une utopie digne de la

logique la plus médiocre. En outre, du spectacle de tes

mamelles fécondes, se dégage la notion d'ingratitude; car, on

pense aussitôt à ces parents nombreux, assez ingrats envers

le Créateur, pour abandonner le fruit de leur misérable

union. Je te salue, vieil océan!

Vieil océan, ta grandeur matérielle ne peut se comparer

qu'à la mesure qu'on se fait de ce qu'il a fallu de puissance

active pour engendrer la totalité de ta masse. On ne peut pas

t'embrasser d'un coup d'oeil. Pour te contempler, il faut que

la vue tourne son télescope, par un mouvement continu, vers

les quatre points de l'horizon, de même qu'un mathématicien,

afin de résoudre une équation algébrique, est obligé

d'examiner séparément les divers cas possibles, avant de

trancher la difficulté. L'homme mange des substances

nourrissantes, et fait d'autres efforts, dignes d'un meilleur

sort, pour paraître gras. Qu'elle se gonfle tant qu'elle

voudra, cette adorable grenouille. Sois tranquille, elle ne

t'égalera pas en grosseur; je le suppose, du moins. Je te

salue, vieil océan! Vieil océan, tes eaux sont amères. C'est

exactement le même goût que le fiel que distille la critique

sur les beaux-arts, sur les sciences, sur tout. Si quelqu'un

a du génie, on le fait passer pour un idiot; si quelque autre

est beau de corps, c'est un bossu affreux. Certes, il faut

que l'homme sente avec force son imperfection, dont les trois

quarts d'ailleurs ne sont dus qu'à lui-même, pour la

critiquer ainsi! Je te salue, vieil océan!

Vieil océan, les hommes, malgré l'excellence de leurs

méthodes, ne sont pas encore parvenus, aidés par les moyens

d'investigation de la science, à mesurer la profondeur

vertigineuse de tes abîmes; tu en as que les sondes les plus

longues, les plus pesantes, ont reconnu inaccessibles. Aux

poissons... ça leur est permis: pas aux hommes. Souvent, je

me suis demandé quelle chose était le plus facile à

reconnaître : la profondeur de l'océan ou la profondeur du

coeur humain ! Souvent, la main portée au front, debout sur

les vaisseaux, tandis que la lune se balançait entre les mâts

d'une façon irrégulière, je me suis surpris, faisant

abstraction de tout ce qui n'était pas le but que je

poursuivais, m'efforçant de résoudre ce difficile problème!

Oui, quel est le plus profond, le plus impénétrable des deux

: l'océan ou le coeur humain? Si trente ans d'expérience de

la vie peuvent jusqu'à un certain point pencher la balance

vers l'une ou l'autre de ces solutions, il me sera permis de

dire que, malgré la profondeur de l'océan, il ne peut pas se

mettre en ligne, quant à la comparaison sur cette propriété,

avec la profondeur du coeur humain. J'ai été en relation avec

des hommes qui ont été vertueux. Ils mouraient à soixante

ans, et chacun ne manquait pas de s'écrier : « Ils ont fait

le bien sur cette terre, c'est-à-dire qu'ils ont pratiqué la

charité : voilà tout, ce n'est pas malin, chacun peut en

faire autant. » Qui comprendra pourquoi deux amants qui

s'idolâtraient la veille, pour un mot mal interprété,

s'écartent, l'un vers l'orient, l'autre vers l'occident, avec

les aiguillons de la haine, de la vengeance, de l'amour et du

remords, et ne se revoient plus, chacun drapé dans sa fierté

solitaire. C'est un miracle qui se renouvelle chaque jour

et qui n'en est pas moins miraculeux. Qui comprendra pourquoi

l'on savoure non seulement les disgrâces générales de ses

semblables, mais encore les particulières de ses amis les

plus chers, tandis que l'on en est affligé en même temps? Un

exemple incontestable pour clore la série : l'homme dit

hypocritement oui et pense non. C'est pour cela que les

marcassins de l'humanité ont tant de confiance les uns dans

les autres et ne sont pas égoïstes. Il reste à la psychologie

beaucoup de progrès à faire. Je te salue, vieil océan!

Vieil océan, tu es si puissant, que les hommes l'ont

appris à leurs propres dépens. Ils ont beau employer toutes

les ressources de leur génie... incapables de te dominer. Ils

ont trouvé leur maître. Je dis qu'ils ont trouvé quelque

chose de plus fort qu'eux. Ce quelque chose a un nom. Ce nom

est : l'océan! La peur que tu leur inspires est telle,

qu'ils te respectent. Malgré cela, tu fais valser leurs plus

lourdes machines avec grâce, élégance et facilité. Tu leur

fais faire des sauts gymnastiques jusqu'au ciel, et des

plongeons admirables jusqu'au fond de tes domaines : un

saltimbanque en serait jaloux. Bienheureux sont-ils, quand

tu ne les enveloppes pas définitivement dans tes plis

bouillonnants, pour aller voir, sans chemin de fer, dans tes

entrailles aquatiques, comment se portent les poissons, et

surtout comment ils se portent eux-mêmes. L'homme dit : « Je

suis plus intelligent que l'océan. » C'est possible; c'est

même assez vrai; mais l'océan lui est plus redoutable que

lui à l'océan : c'est ce qu'il n'est pas nécessaire de

prouver. Ce patriarche observateur, contemporain des

premières époques de notre globe suspendu, sourit de pitié,

quand il assiste aux combats navals des nations. Voilà une

centaine de léviathans qui sont sortis des mains de

l'humanité. Les ordres emphatiques des supérieurs, les cris

des blessés, les coups de canon, c'est du bruit fait exprès

pour anéantir quelques secondes. Il paraît que le drame est

fini, et que l'océan a tout mis dans son ventre. La gueule

est formidable. Elle doit être grande vers le bas, dans la

direction de l'inconnu! Pour couronner enfin la stupide

comédie, qui n'est pas même intéressante, on voit, au milieu

des airs, quelque cigogne, attardée par la fatigue, qui se

met à crier, sans arrêter l'envergure de son vol : « Tiens! ...

je la trouve mauvaise! Il y avait en bas des points

noirs; j'ai fermé les yeux : ils ont disparu. » Je te salue,

vieil océan!

Vieil océan, ô grand célibataire, quand tu parcours

la solitude solennelle de tes royaumes flegmatiques, tu

t'enorgueillis à juste titre de ta magnificence native, et

des éloges vrais que je m'empresse de te donner. Balancé

voluptueusement par les molles effluves de ta lenteur

majestueuse, qui est le plus grandiose parmi les attributs

dont le souverain pouvoir t'a gratifié, tu déroules, au

milieu d'un sombre mystère, sur toute ta surface sublime,

tes vagues incomparables, avec le sentiment calme de ta

puissance éternelle. Elles se suivent parallèlement,

séparées par de courts intervalles. A peine l'une diminue,

qu'une autre va à sa rencontre en grandissant, accompagnées

du bruit mélancolique de l'écume qui se fond, pour nous

avertir que tout est écume. (Ainsi, les êtres humains, ces

vagues vivantes, meurent l'un après l'autre, d'une manière

monotone; mais, sans laisser de bruit écumeux). L'oiseau de

passage se repose sur elles avec confiance, et se laisse

abandonner à leurs mouvements, pleins d'une grâce fière,

jusqu'à ce que les os de ses ailes aient recouvré leur

vigueur accoutumée pour continuer le pèlerinage aérien. Je

voudrais que la majesté humaine ne fût que l'incarnation du

reflet de la tienne. Je demande beaucoup, et ce souhait

sincère est glorieux pour toi. Ta grandeur morale, image de

l'infini, est immense comme la réflexion du philosophe,

comme l'amour de la femme, comme la beauté divine de

l'oiseau, comme les méditations du poète. Tu es plus beau

que la nuit. Réponds-moi, océan, veux-tu être mon frère?

Remue-toi avec impétuosité... plus... plus encore, si tu

veux que je te compare à la vengeance de Dieu; allonge tes

griffes livides, en te frayant un chemin sur ton propre

sein... c'est bien. Déroule tes vagues épouvantables, océan

hideux, compris par moi seul, et devant lequel je tombe,

prosterné à tes genoux. La majesté de l'homme est empruntée;

il ne m'imposera point: toi, oui. Oh! quand tu t'avances, la

crête haute et terrible, entouré de tes replis tortueux

comme d'une cour, magnétiseur et farouche, roulant tes ondes

les unes sur les autres, avec la conscience de ce que tu es,

pendant que tu pousses, des profondeurs de ta poitrine,

comme accablé d'un remords intense que je ne puis pas

découvrir, ce sourd mugissement perpétuel que les hommes

redoutent tant, même quand ils te contemplent, en sûreté,

tremblants sur le rivage, alors, je vois qu'il ne

m'appartient pas, le droit insigne de me dire ton égal.

C'est pourquoi, en présence de ta supériorité, je te

donnerais tout mon amour (et nul ne sait la quantité d'amour

que contiennent mes aspirations vers le beau), si tu ne me

faisais douloureusement penser à mes semblables, qui forment

avec toi le plus ironique contraste, l'antithèse la plus

bouffonne que l'on ait jamais vue dans la création: je ne

puis pas t'aimer, je te déteste. Pourquoi reviens-je à toi,

pour la millième fois, vers tes bras amis, qui

s'entr'ouvrent, pour caresser mon front brûlant, qui voit

disparaître la fièvre à leur contact! Je ne connais pas ta

destinée cachée; tout ce qui te concerne m'intéresse.

Dis-moi donc si tu es la demeure du prince des ténèbres.

Dis-le moi... dis-le moi, océan (à moi seul, pour ne pas

attrister ceux qui n'ont encore connu que les illusions), et

si le souffle de Satan crée les tempêtes qui soulèvent tes

eaux salées jusqu'aux nuages. Il faut que tu me le dises,

parce que je me réjouirais de savoir l'enfer si près de

l'homme. Je veux que celle-ci soit la dernière strophe de

mon invocation. Par conséquent, une seule fois encore, je

veux te saluer et te faire mes adieux ! Vieil océan, aux

vagues de cristal... Mes yeux se mouillent de larmes

abondantes, et je n'ai pas la force de poursuivre; car, je

sens que le moment venu de revenir parmi les hommes, à

l'aspect brutal; mais... courage! Faisons un grand effort,

et accomplissons, avec le sentiment du devoir, notre

destinée sur cette terre. Je te salue, vieil océan! »

davidof- Nombre de messages : 2697

loisirs : pêche, voyage, music...

Date d'inscription : 21/05/2008

Hymnes à la nuit de Novalis (extraits)

Hymnes à la nuit de Novalis (extraits)

Hymnes à la nuit de Novalis (extraits)

« Quel vivant, quel être sensible, n’aime avant tous les prodiges de

l’espace s’élargissant autour de lui, la joie universelle de la Lumière

- avec ses couleurs, ses rayons et ses vagues ; sa douce omniprésence

dans le jour qui éveille ? Âme la plus intime de la vie, elle est le

souffle du monde gigantesque des astres sans repos, et il nage en

dansant dans son flot bleu - elle est le souffle de la pierre

étincelante, éternellement immobile, de la plante songeuse, suçant la

sève et de l’animal sauvage, ardent, aux formes variées - mais, plus

que d’eux tous, de l’Étranger superbe au regard pénétrant, à la

démarche ailée et aux lèvres tendrement closes, riches de musique.

Comme une reine de la nature terrestre, elle appelle chaque force à

d’innombrables métamorphoses, noue et dénoue des alliances infinies,

enveloppe de sa céleste image chaque créature terrestre. - Sa présence

seule révèle la prodigieuse splendeur des royaumes de ce monde.

Vers le bas je me tourne, vers la sainte, l’ineffable, la mystérieuse

Nuit. Le monde est loin - sombré en un profond tombeau - déserte et

solitaire est sa place. Dans les fibres de mon cœur souffle une

profonde nostalgie. Je veux tomber en gouttes de rosée et me mêler à la

cendre. - Lointains du souvenir, souhaits de la jeunesse, rêves de

l’enfance, courtes joies et vains espoirs de toute une longue vie

viennent en vêtements gris, comme des brouillards du soir après le

coucher du soleil. La Lumière a planté ailleurs les pavillons de la

joie. Ne doit-elle jamais revenir vers ses enfants qui l’attendent avec

la foi de l’innocence ?

Que jaillit-il soudain de si prémonitoire sous mon cœur et qui absorbe

le souffle douceâtre de la nostalgie ? As-tu, toi aussi, un faible pour

nous, sombre Nuit ? Que portes-tu sous ton manteau qui, avec une

invisible force, me va à l’âme ? Un baume précieux goutte de ta main,

du bouquet de pavots. Tu soulèves dans les airs les ailes alourdies du

cœur. Obscurément, ineffablement nous nous sentons envahis par l’émoi -

je vois, dans un joyeux effroi, un visage grave, qui, doux et

recueilli, se penche vers moi, et sous des boucles infiniment emmêlées

montre la jeunesse chérie de la Mère. Que la Lumière maintenant me

semble pauvre et puérile - heureux et béni l’adieu du jour ! - Ainsi

c’est seulement parce que la Nuit détourne de toi les fidèles, que tu

as semé dans les vastitudes de l’espace les globes lumineux, pour

proclamer ta toute-puissance - ton retour - aux heures de ton

éloignement. Plus célestes que ces étoiles clignotantes, nous semblent

les yeux infinis que la Nuit a ouverts en nous. Ils voient plus loin

que les plus pâles d’entre ces innombrables armées stellaires - sans

avoir besoin de la Lumière ils sondent les profondeurs d’un cœur aimant

- ce qui remplit d’une indicible extase un espace plus haut encore.

Louange à la reine de l’univers, à la haute révélatrice de mondes

sacrés, à la protectrice du céleste amour - elle t’envoie vers moi -

tendre Bien-Aimée - aimable soleil de la Nuit, - maintenant je suis

éveillé - car je suis tien et mien - tu m’as révélé que la Nuit est la

vie - tu m’as fait homme - consume mon corps avec le feu de l’esprit,

afin que, devenu aérien, je me mêle à toi de plus intime façon et

qu’ainsi dure éternellement la Nuit Nuptiale. »

davidof- Nombre de messages : 2697

loisirs : pêche, voyage, music...

Date d'inscription : 21/05/2008

Reflux de Pierre Reverdy.

Reflux de Pierre Reverdy.

Reflux de Pierre Reverdy.

Quand le sourire éclatant des façades déchire le décor fragile du

matin ; quand l'horizon est encore plein du sommeil qui s'attarde, les

rêves murmurant dans les ruisseaux des haies ; quand la nuit rassemble

ses haillons pendus aux basses branches, je sors, je me prépare, je

suis plus pâle et plus tremblant que cette page où aucun mot du sort

n'était encore inscrit. Toute la distance de vous à moi - de la vie qui

tressaille à la surface de la main au sourire mortel de l'amour sur sa

fin - chancelle, déchirée. La distance parcourue d'une seule traite

sans arrêt, dans les jours sans clarté et les nuits sans sommeil. Et,

ce soir, je voudrais, d'un effort surhumain, secouer toute cette

épaisseur de rouille - cette rouille affamée qui déforme mon coeur et

me ronge les mains. Pourquoi rester si longtemps enseveli sous les

décombres des jours et de la nuit, la poussière des ombres. Et pourquoi

tant d'amour et pourquoi tant de haine. Un sang léger bouillonne à

grandes vagues dans des vases de prix. Il court dans les fleuves du

corps, donnant à la santé toutes les illusions de la victoire. Mais le

voyageur exténué, ébloui, hypnotisé par les lueurs fascinantes des

phares, dort debout, il ne résiste plus aux passes magnétiques de la

mort. Ce soir je voudrais dépenser tout l'or de ma mémoire, déposer mes

bagages trop lourds. Il n'y a plus devant mes yeux que le ciel nu, les

murs de la prison qui enserrait ma tête, les pavés de la rue. Il faut

remonter du plus bas de la mine, de la terre épaissie par l'humus du

malheur, reprendre l'air dans les recoins les plus obscurs de la

poitrine, pousser vers les hauteurs - où la glace étincelle de tous les

feux croisés de l'incendie - où la neige ruisselle, le caractère dur,

dans les tempêtes sans tendresse de l'égoïsme et les dérisions

tranchantes de l'esprit.

La saveur du réel

Il marchait sur un pied sans savoir où il poserait l’autre. Au tournant

de la rue le vent balayait la poussière et sa bouche avide engouffrait

tout l’espace. Il se mit à courir espérant s’envoler d’un moment à

l’autre, mais au bord du ruisseau les pavés étaient humides et ses bras

battant l’air n’ont pu le retenir. Dans sa chute il comprit qu’il était

plus lourd que son rêve et il aima, depuis, le poids qui l’avait fait

tomber.

Pierre Reverdy.

davidof- Nombre de messages : 2697